Чем дышишь, Америка? [Владимир Александрович Симонов] (epub) читать онлайн

Книга в формате epub! Изображения и текст могут не отображаться!

[Настройки текста] [Cбросить фильтры]

[Оглавление]

3 Механическое сердце и живые души

Кто мы, дети малые или умудренные люди, повелевающие технологией? Достаточно ли мы разумны, чтобы справиться с той загадочной мощью, какую выпускаем из бутылки? Вот вопрос, который меня тревожит. И я не знаю на него ответа.

Уильям Де Врис, выдающийся американский хирург

А все-таки оно бьется!

...И настал миг, когда он открыл глаза. В мягком свете больничной палаты, как в тумане, расплывались родные лица. Сын, дочь, жена Уна. Его руки шевельнулись — он словно хотел обнять всех сразу.

— Милый, ты еще любишь нас? — спросила Уна.

Он моргнул — утвердительно, энергично.

— А я думала, уже нет,— сказала она.— Ведь у тебя теперь механическое сердце...

По его лицу скользнула тень улыбки.

Первого декабря 1982 года в медицинском центре университета в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, была произведена первая в истории присадка человеку постоянного искусственного сердца. Его обладателем стал д-р Барни Кларк, бывший зубной врач из Сиэтла.

— Я бы с большим удовольствием оказался сотым, а не первым пациентом в таком эксперименте,— шутил Кларк за несколько часов до операции. Именно этот оптимизм, поразительное жизнелюбие, не говоря уж о редкой устойчивости психики, и склонили медицинскую комиссию к тому, чтобы отдать ему предпочтение перед другими кандидатами.

А их было немало. Сто тысяч человек ежегодно умирают в Соединенных Штатах от неизлечимой болезни, которая стремительно разрушала в последние месяцы сердце Кларка. По американским нормам в 61 год он был слишком стар для пересадки с использованием донора. А безнадежно усталый, перегруженный лекарствами мускул в его груди уже перекачивал за минуту всего литр крови вместо положенных пяти.

Впереди не было ничего, кроме смерти.

Или этой фантастической альтернативы из пластмассы, именуемой искусственным сердцем «Джарвик-7».

Кларк был знаком с Робертом Джарвиком, его главным создателем. Будущий пациент отдавал себе отчет, что эта конструкция — результат лишь одной из научных работ, которые ведутся в странах Запада и Востока не первое десятилетие. Насколько она совершенна?

Да и можно ли назвать что-то совершенным в сравнении с живым человеческим сердцем?

В лаборатории Кларк видел экземпляр «Джарвика-7» в действии. Он качал воду уже четыре с половиной года. Никаких поломок. Ни одного сбоя. Но как поведет себя этот добротно сконструированный насос, когда ему придется взять на себя святую роль постоянного сердца человека?

Эксперименты с временным механическим сердцем в США уже проводились. Техасский хирург Дентон Кули дважды делал такие операции, чтобы продлить жизнь больных до момента, когда будет найден подходящий донор. Оба пациента погибли. Зато теленок по кличке Лорд Теннисон жил с сердцем «Джарвик-7» 268 дней.

Итак, надежда пока измерялась месяцами...

Профессионал-медик Барни Кларк более или менее представлял себе, какие физиологические и психологические проблемы его ждут. Искусственное сердце Джарвика работает на сжатом воздухе. Он поступает от внешнего компрессора. Даже если бы все прошло удачно, Кларк до конца дней своих был бы прикован двухметровыми шлангами к тележке с аппаратурой весом около двухсот килограммов. Та в свою очередь постоянно подключена к электросети и резервным источникам электропитания. В идеале предполагалось, что Кларк будет передвигаться, толкая тележку впереди себя. Для этого и впрямь нужно железное сердце.

В минуту решения семья поддержала отца.

— На что мы надеемся? Что он вернется из больницы домой, будет рядом с мамой,— сказал журналистам сын Стивен, тоже врач по профессии.— Будет читать и писать. Смотреть телевизор. Играть с внучатами, не испытывать боли.

Они надеялись на лучшее...

И Барни Кларк подписал согласие на операцию. В документе пациент признавал: «Нет никакой гарантии, что пересадка искусственного сердца добавит дополнительное время к моей жизни. В действительности эта пересадка может сократить мою жизнь».

Она продлила ее. Без операции Кларка к тому времени не было бы в живых. А он уже на второй день делал движения руками, садился в кровати, покачивал ногами, пил воду и жидкие питательные составы. Цвет его лица и конечностей потерял синюшный оттенок.

Поначалу казалось, что Кларк не испытывал особого неудобства от присутствия в его грудной клетке механизма весом 280 граммов. Он не слышал щелчков алюминиевых колец сердечных клапанов. Его кровяное давление достигло 140 на 80, а пульс — 90 ударов в минуту.

Впрочем, эти показатели были выбраны врачами. Их ничего не стоило изменить одним поворотом рычажка.

Чудо сотворения первого человека с механическим сердцем потребовало семь с половиной часов. Его совершил 38-летний Уильям Де Врис, руководитель кафедры сердечно-сосудистой хирургии университета в Солт-Лейк-Сити.

В операционном театре звучало «Болеро» Равеля — чтобы снять нервное напряжение. В критический момент монтажа искусственного сердца был обнаружен технический дефект в его левом желудочке. Желудочек заменили. Но это была еще мелочь по сравнению с тем неведомым, куда дерзко вторглись Де Врис и его коллеги.

Хотя искусственное сердце не должно вызывать реакцию отторжения, возможность инфекции в районе соединения живых и искусственных тканей, по признанию авторов операции, изучена пока мало. Предположим, это произойдет. Пойдут ли хирурги на замену зараженного сердца запасным?

— Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь продумал все до конца,— честно признал в те суматошные, нервные дни Чейз Питерсон, один из медицинских светил университета штата Юта.

Но отсюда не следует, будто американские хирурги опередили свой звездный час, утверждал он. Нельзя приказать Галилею: «Не смотри на небо, а то увидишь там проблему, для которой еще нет решения...»

Что до Америки, то она смотрела на экран телевизора.

Хрупкое тиканье механического сердца заглушило все другие сенсации. Эйфория грозила подмять под себя трезвый прогноз. Ученые предсказывали, что к концу столетия для всех органов человеческого организма, кроме мозга и центральной нервной системы, будут созданы искусственные заменители.

Но лихие комментаторы мчались дальше. На горизонте — создание целиком «бионического человека», провозглашали они. Этот герой из пластика и стали, сокрушающий зло в бесчисленных телевизионных сериалах, вот-вот станет нашим современником.

Человечество вплотную приблизилось к мечте о бессмертии! Вопрос только в том, кому оно достанется. Не упустить бы случая...

Захлестнутые ураганом ажиотажа тысячи людей осаждали университет в Солт-Лейк-Сити просьбами заменить им сердце на механическое. Сердечные болезни остаются в США убийцей N°1. Они косят 650 тысяч американцев ежегодно. Поэтому больных в критическом состоянии хватает. Отсюда спрос на искусственное сердце, как на модное лекарство. А спрос в Америке не существует без предложения.

Мыслимо ли, чтобы дельцы, уже распродающие участки на Луне, не смогли быстро выбросить на прилавок хорошо подобранный ассортимент сердец от влюбленного до черствого?

Одна фирма, например, сходу завела речь ни много ни мало о ... 50 тысячах присадок искусственного сердца в год!

Такую же цифру назвал в те дни и Роберт Джарвик—но лишь как оценку возможной потребности в будущем Вместе с изобретателем искусственной почки Виллемом Колффом Джарвик владеет небольшой компанией «Колфф медикал», ведущей работы в области биоинженерии. Но их прогнозы куда более сдержанные. Переход производства искусственных сердец от экспериментальных образцов на массовый поток произойдет, по мнению ученых, не скоро. Больше всего их беспокоят не технико-медицинские проблемы, а коммерческие. Как бы чудо-прибор навсегда не остался в Америке «сердцем для богатых».

Роберт Джарвик этого не хотел бы. Искусственное сердце — дело всей его жизни. Своего рода исполнение семейной клятвы. Десять лет назад отец Роберта умер после операции на сердце. Молодому ученому претит сама мысль о том, что его изобретение может стать такой же монополией чековой книжки, как автомобиль «роллс-ройс» или бриллиантовое колье от Тиффани. Но пока Джарвик не видит возможности сбить умопомрачительную стоимость пересадки искусственного сердца. Тем более что большая часть суммы идет на оплату персонала, производящего операцию.

Пациенту-первопроходцу Барни Кларку продлили жизнь бесплатно. Другие лишены этого шанса.

Конечно, судьба механического чуда, рассуждали газеты в те дни, будет во многом зависеть от качества жизни, которое оно сможет обеспечить. «Джарвик-7» сконструирован так, что он автоматически приспосабливается к некоторым жизненным ситуациям. Например, как и человеческое сердце, ускоряет ритм в случае физической нагрузки — срабатывает автомат, реагирующий на усиленный приток крови. Но насколько все это сможет гарантировать сносные условия для существования?

Что если пациент придет к выводу, жизнь с пластмассовым мотором в груди не имеет смысла?

Американские экспериментаторы столкнулись здесь со сложной этической проблемой. Даже философы, привлеченные на помощь, пришли к заключению: сегодня больному невозможно заранее объяснить психологические и прочие последствия жизни, которая должна проходить «на привязи» у пока еще громоздкой аппаратуры. Выход, считают они, один. Пациент должен обладать исключительным правом на конечное решение.

Такое право подтверждалось в документе, подписанном Барни Кларком. Ему разрешали «прекратить эксперимент на любой стадии, в том числе и после операции».

Практически это означало нечто весьма мрачное. Предполагалось, что Кларк получил бы ключ, которым он мог в любой момент выключить компрессор своего механического сердца.

— Кому-то покажется, будто эксперимент, предусматривающий возможность самоубийства, не в ладах с моралью,— опередил критиков д-р Роберт Джарвик.— На практике же наш ключ не имеет никакого значения. Люди умирают тысячами способов — они поразительно изобретательны. Мы не можем отказать пациенту в том, что, на мой взгляд, составляет его право самому сделать выбор...

В те дни Барни Кларку было не до выбора. В медицинском центре университета штата Юта шла отчаянная схватка науки со смертью.

Обнадеживающее состояние пациента было недолгим. На исходе второго дня Кларка снова положили на операционный стол — у него началась утечка воздуха из легких в грудную полость. Причину осложнения устранили. На шестой день Кларк очнулся от сна, вызванного наркотическими препаратами, и спросил Де Вриса:

— Как мои дела?

— Хорошо,— ответил хирург.

В ту же секунду у пациента начались судороги, которые продолжались несколько часов. Врачи объяснили приступ «метаболическими и биохимическими расстройствами», вызванными побочным воздействием на организм различных медикаментов.

А черная полоса осложнений лишь начиналась..

Бывает, сердца разбиваются. Его всего лишь дало трещину — но в буквальном смысле слова. Утром 14 декабря в механическом сердце Барни Кларка лопнуло металлическое кольцо одного из клапанов. Кровяное давление катастрофически упало. Решение было принято в секунды: немедленная операция. Третья по счету.

Врачей также мучило подозрение: а нет ли кровоизлияния в мозг? Кроме того, днем раньше у Кларка обнаружили очаг бактериальной пневмонии в левом легком. Тысяча и одна напасть! Словно разъяренная вторжением пластмассовой ереси в свое царство, смерть атаковала со всех флангов

Де Врису и его бригаде понадобилось три часа, чтобы вторично заменить левую половину сердца с неисправным клапаном. Сам ремонт занял миг. Запасная сердечная камера, щелкнув, встала на свое место, словно крышка мыльницы

Как прозаична, на первый взгляд, эта механическая деловитость научного прогресса. Не посягает ли она на вечную романтику, которой окружено сердце? Думаю, нет. Искусственное — оно ведь дважды человеческое. Созданное человеком для спасения человека, это сердце дождется своих поэтов.

...На нем белая длинная рубашка, пижамные брюки, спортивные тапочки. Он делает медленные шаги, опираясь на металлическую конструкцию вроде высокого табурета. Только внимательный глаз может заметить шланг, выходящий из-под рубашки и струящийся по полу. Шланг жизни.

Таким предстал Барни Кларк перед американскими телезрителями в день юбилея: к тому времени механический аппарат стучал в его груди уже сто дней. Нелегкие это были дни. Но мужество пациента и дерзкий талант американских медиков продолжали разрушать вековое представление о том, будто без живого сердца нет жизни.

Она есть. Но какая? Об этом впервые удалось услышать из уст самого Кларка. Накануне юбилейного дня у него состоялся разговор с Де Врисом, который записали на видеомагнитофон.

Кларк почти шепчет, перемежая слова длинными паузами. Ему явно не хватает воздуха—дает о себе знать заболевание легких. На шее заметен вывод для подключения аппарата искусственного дыхания. Когда пациент говорит, трубочку закрывают пробкой.

А само пластмассовое сердце? Создает ли какие-либо неудобства?

— Почти нет,— сквозь линзы очков глаза Кларка светятся надеждой.— Знаете, довольно терпимо. Это такая вещь... к ней постепенно привыкаешь.

Как он оценивает пережитое за сто минувших дней?

— Было тяжело. Но у меня, да и у всех, кто пойдет той же дорогой, один выбор: или мы умрем, или решимся вот на такое... Само же сердце, оно качает без запинки. Справляется со своим делом...

По одну сторону больничной стены бьется страдающее, любящее механическое сердце. А по другую — шквал бездушного предпринимательства. Семью Кларков осаждают издательства, газеты, телекомпании. Норовят обскакать друг друга с мемуарами под заголовком вроде: «Бессмертие в грудной клетке».

Снес яичко ко христову дню и Голливуд. Выпускает на экраны фильм о хирурге, который вживил пациентке искусственное сердце и заодно влюбился в нее. Этакий Пигмалион со скальпелем.

Прогресс науки — прекрасная вещь и с точки зрения рядового американского домушника. Пока Барни Кларк отсутствовал по глубоко уважительной причине, его дом взяли и обчистили.

Подвиг пионера и проза жизни.

До последнего дня Барни Кларк отчетливо сознавал значение своей миссии. Продлевая собственную жизнь, он хотел продлить век всех, кому выпадет его судьба. Без первопроходцев человек никогда бы не победил малярию, не расщепил атом, не взлетел в космос.

— В конце концов,— как-то сказал обладатель первого в мире постоянного механического сердца,— мне очень приятно: я ведь могу помочь людям ..

На другой день после операции мне удалось взять интервью у Чейза Питерсона.

— Рано еще утверждать с уверенностью,— сказал он,— но наш эксперимент, думаю, не пройдет бесследно для прогресса мировой медицины. Уже сейчас мы получили данные о реакции сердечно-сосудистой системы на такие процедуры, какие раньше были немыслимы. В наших руках — абсолютный контроль над сердцем. Мы полностью управляем этим куском пластмассы. Наш кругозор расширяется, да как!

— Американская пресса пишет о «бионическом человеке», как о завтрашнем дне. Действительно ли мы близки к механическому бессмертию?

Питерсон морщится.

— Такие обещания очень не ко времени. Очень. По сути дела, мы еще не знаем, чего достигли. Не знаем, насколько успешен эксперимент. То есть нерешенных проблем хватает. Сделан лишь маленький шаг. Все в стадии исследовательских работ. Предстоит многое узнать, прежде чем мы поймем, принесет ли искусственное сердце благо кому-нибудь еще, не говоря уж о его массовом использовании.

Я напоминаю д-ру Питерсону о советско-американском соглашении в области научных исследований и разработки искусственного сердца. Его подписали еще в июне 1974 года. Не был бы прогресс человечества в этом важном деле более значительным, если бы на пути научного сотрудничества не городились политические заборы?

— Что и говорить! Международное сотрудничество медиков крайне необходимо. Если бы наши научные связи были более тесными, мы, американские ученые, это только приветствовали. Вы, конечно,—тоже.

А все-таки оно бьется! В специальной палате медицинского центра в Солт-Лейк-Сити раздавались в те дни легкие, неслышимые без стетоскопа щелчки первого в истории искусственного сердца, сокращающегося в живой человеческой груди.

Прекрасен этот ритмичный гимн во славу беспредельности человеческого разума.

Прометей по-американски

— Хозяйка, а, хозяйка?

Он стучит подвешенным к косяку железным кольцом. За дверью шаркают подошвы. Из щели выглядывает глаз. Один глаз среди тьмы. Он кажется экспонатом на черном бархате. Органом без тела.

— Нет, Боб, сегодня мыть окна не надо. Третьего дня мыли. Сегодня никаких для тебя работ. Иди, гуляй.

Боб Рейна бредет по улицам Окалы, городка во Флориде. Похоже, пустой будет день. Не удастся перехватить доллар-другой, подрабатывая по мелочам у соседей. Городишко маленький. Всем, кому только нужно, Боб лужайку подстриг, сад полил, дорожки подмел. За пять лет чего только не переделал.

Не смог переделать лишь порядок вещей, по которому как был он, Боб Рейна, сорока лет от роду, все последние пять лет безработным, так им и остался.

Сначала продал грузовичок. Ржавое его сокровище увезли — разберут, наверное, на запчасти. Часть, она иногда нужнее целого. На часть, бывает, спрос больше.

Потом сменил квартиру на жилье в юго-восточных трущобах Окалы. Зовется громко «студией», а на самом деле дыра дырой. Спальня, кухня, душ — все в одной клетушке, включая туалет за фанерной перегородкой.

Думал отбиться от счетов за аренду, электричество, газ, канализацию и прочая, и прочая. Но счета, как птицы в фильме Хичкока, снова набрасываются хищной стаей, ломятся в дверь, рвут тебя на куски.

Человека ведь тоже, наверное, можно растащить по частям. Как тот грузовичок...

За последние шесть недель Боб Рейна продал весь скарб, какой был, весь свой жидкий гардероб и остался в одних джинсах да красно-зеленой ковбойке с короткими рукавами

Долги все стучали клювами в дверь.

Настала минута, когда одной бессонной ночью Боб включил свет и подошел к зеркалу. На него смотрел практически здоровый мужчина с коротко стриженной лысеющей головой и привычными к труду, вполне действующими конечностями, не пораженными ни артритом, ни тромбофлебитом. По-видимому, все это представляло какую-то ценность. Говоря языком биржи, имело какую-то рыночную стоимость. Если не вместе, то по отдельности.

Назавтра Глория Томас, клерк местной газеты «Окала стар-бэннер», приняла платное объявление от человека в красно-зеленой ковбойке. Объявление было дешевым — всего три строки. Глория механически набрала их на экране дисплея... и ахнула. «Тут я подумала: да это же розыгрыш!»

Нет, оказалось, всерьез. Сверхсовременная аппаратура прогнала сквозь свои транзисторы, заложила в магнитную память, автоматически оттиснула на пленках фотонабора жутковатое, подходящее скорее моргу, чем газете, объявление:

** почка **

351-3345

Для справок

Не отыскав в доме и на себе больше ничего, что можно было бы продать, безработный Боб Рейна предложил на продажу часть самого себя.

В тот же день вокруг Боба взметнулся шквал газетных и телевизионных страстей. Клубок проблем, действительно, был затянут туго. Вот до чего довела народ «рейганомика» — до распродажи жизни по кусочкам?! Кому по карману почка для пересадки, а значит, жизнь—только богатеям?

И потом — эту мыслишку подкинули уже реакционные газетенки — кто такой этот Боб Рейна? Корыстный стяжатель эры трансплантации, сколачивающий состояние на чужом несчастье?

Пока телефон 351-3345 еще не заклинило от звонков репортеров, я успел связаться со «студией» в городке Окала, где рядом со стопкой неоплаченных счетов сидел человек и ждал предложений, чтобы заплатить за свет и газ куском своей плоти.

Легенда о Прометее в постановке Рональда Рейгана.

— Боб, отчего вы приняли это страшное решение?

— От отчаяния. Поставьте себя в положение американца, которому стукнуло сорок, а он ничего не достиг, не скопил ни гроша, от долгов дух не перевести, впереди ничегошеньки, никакой, как у нас выражаются, социальной безопасности. США, конечно, великая страна. И уровень жизни у нас, конечно, высокий. А вот я здоров, не лентяй, а остается только себя... собой...

Голос Рейны срывается. Я сам забываю элементарные английские выражения.

— Боб, а сколько... как дорого, вы хотите за... это?

— Куда к черту дорого! Я не стяжатель, каким меня кое-кто изображает. Только бы разделаться с долгами, встать на ноги. Я так наметил для себя: тысяч... двенадцать. Как думаете, не очень?

Я не знаю. Не знаю я, сколько стоит жизнь в их обществе. Вся целиком или в процентном отношении.

— В каком вы настроении, Боб? Не боязно?

— Операция, сами знаете, непростая. Всякое может случиться. Последствия разные. Это риск, на который я вынужден идти сознательно. Вы русский, и я вам вот что скажу. Я глубоко уважаю русских людей. Не встречался с ними, но много читал. Мне почему-то вспомнилось сейчас, какие у вас суровые зимы, как вы здорово сражались во вторую мировую. Вы крепкие, мужественные люди. Вы меня поймете...

Я сказал Бобу Рейне, что хотел бы продолжить рассказ о его странной судьбе. Он согласился.

Прощаясь, я вдруг неожиданно для себя, не взвесив толком вопрос, неуклюже поинтересовался: а не думал ли он продать что-нибудь еще, кроме почки?

Боб мог высмеять меня. Бросить что-нибудь резкое—а ну-ка, мол, попробуй сам. Но его ответ потряс меня своей непредсказуемостью. Он рассказал мне о психологии американца, о его сегодняшней тревоге и неуверенности больше, чем кипы здешней периодики.

— Понимаете,— просто сказал Боб,— если б я, скажем, продал роговицу глаза, потерял глаз, я бы стал калекой. Но не в этом дело. Я бы причинил себе увечье, юридически говоря, сам. Значит, власти не выдали бы мне пособие за потерю трудоспособности...

...Через неделю, к большому огорчению Боба Рейны, он все еще оставался человеком в полном комплекте. У него по-прежнему было столько почек, сколько дано природой.

Товар, так сказать, залеживался на прилавке.

В один из вечеров я снова связался с Рейной по телефону.

— Как дела, Боб? Объявились покупатели?

— Звонили человека четыре. Приценялись. Интересуются: почка-то доброкачественная или нет? Один спрашивает, не пьющий ли я. Другой — не сифилитик ли? Понимаете, когда человек от отчаяния выдирает из себя кусок мяса и кричит: «Купите!», у людей, естественно, появляются подозрения, как в продуктовом универсаме: а свежее ли?

Боб говорит, словно по лестнице поднимается. С одышкой, с паузами. В последнее время он ест раз в день, да и то, когда перепадет какой-нибудь мелкий заработок. А есть нужно: ведь организм хиреет и качество товара ухудшается. Хотя спрос на почку большой, так сразу не продашь. Оказывается, нужно, чтобы совпало что-то такое в клетках ткани. Чтобы при пересадке не случилось отторжения, понимаете? Был тут на днях в местном госпитале у доктора. Тот сказал: «Твой, брат, шанс найти подходящего больного один на тысячу». А ведь надо, чтобы еще был с деньгами...

Спрашиваю Боба, как он провел день, чем занимался?

— Занимался тем, чем занимаюсь последние годы. Ищу-рыщу работу. Ходил сегодня на конную ферму, у них в декабре — январе ожидается приплод, может, нужны руки для ухода за жеребятами. Не обнадежили. Нет, сбыть почку—это вернее будет. Уж я вот что думаю: не податься ли к брокеру?

— К какому брокеру? — изумился я.

— Ну, к этому, к перекупщику. К доктору Джэкобсу... Который человечину отовсюду думает скупать, чтобы драть за нее потом, как за собственную...

Что за черный юмор? По фамилии и кое-каким полученным от Рейны деталям начинаю поиск. То, что удается узнать, годилось бы в здешнюю популярную телевизионную передачу «Хотите верьте—хотите нет». Если бы все это не было абсолютно достоверным фактом.

Еще в июле 1983 года доктор Бэрри Джэкобс из города Рестон, штат Виргиния, основал компанию «Интернэшнл кидни иксчейндж лимитед», единственную в своем роде. Фирма задумала приобретать человеческие органы по всему миру, а потом перепродавать их больным американцам с наценкой. Предварительный прейскурант такой: за почку донору—10 тысяч долларов, с пациента — 15 тысяч. Чистый доход конторы Джэкобса от спекуляции чужой плотью — 5 тысяч. С сердца навар, естественно, пожирнее.

Звоню этому оптовому торговцу шансами на жизнь. Нет, щебечет секретарша, доктор бесплатных интервью не дает. Я ее хорошо понимаю: язык-то ведь изнашивается, а он денег стоит. Кто-то там считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Чушь собачья! В человеке все должно быть таким, чтобы хорошо шло на здешнем медицинском рынке.

Спрос здесь огромный. Когда случилась эта история, в очереди за пересадкой почки стояло 10 тысяч американцев. Доноров нашли только для 3,5 тысячи. Кроме того, правительство как раз разрешило использовать новый препарат циклоспорин, резко снижающий вероятность отторжения пересаженных тканей. Вот почему услуги Бэрри Джэкобса по разборке человеческих существ на детали и перепродаже их в розницу — нарасхват. Он уже направил письма в 7500 американских больниц. Энтузиазм, говорят, большой.

Блистательная идея первоначально пришла доктору в голову, когда он смотрел в 1971 году по телевизору кадры массовой резни в Восточном Пакистане. Сколько добра пропало зря!

В одном из его газетных интервью я нашел любопытную фразу. Доктор чинно объясняет, что товар будет изыматься с полного согласия обладателя всего организма: «Поскольку многие потенциальные доноры не могут читать и писать, их согласие будет записываться на магнитофон».

Почему не могут? Потому что главный урожай человеческих запчастей Джэкобс думает снимать с населения развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки. «Люди будут распродавать себя по тем же мотивам, по которым они продают все остальное: жажда наживы, неоплаченные счета»,— рассуждает этот патологоанатом, вознамерившийся резать по-живому.

Неизвестно, чего здесь больше — каннибализма или колониализма. Не нужно ли обогатить американский толковый словарь новым понятием «колониабализм»?

А в Капитолии кое у кого, кажется, пошли мурашки по спине. «Рынок человеческих органов несовместим с нашей системой ценностей,— возмутился конгрессмен Альберт Гор.— Чужд нашему взгляду на человечество. По тем же причинам незаконна проституция и рабовладение...»

Проституция, кстати, вполне законна, скажем, в штате Невада. Что до спекуляции Homo sapiens в розницу, то это, похоже, плоть от плоти здешней морали.

Доктор Джэкобс даже не может претендовать на лавры первопроходца. Кто-то, помнится, уже обтягивал человеческой кожей абажуры и дамские сумки.

Пролетел еще месяц. Снова набираю знакомый номер 351 -3345. Восемь утра, а Боба Рейны уже нет дома.

— Ушел на промысел,— говорит соседка Дороти Мауро. Телефон в доме только у нее, так что она в курсе интереса, который проявил к мытарствам Боба русский журналист.— Знаете, есть такая присказка: червячок достается ранней пташке?

— Ну и как, достался?

— На днях кое-что перепало. Один хозяин пригласил Боба помочь перекрасить автомобиль. А с продажей этого самого — никак. Покупатели опасаются. Если, говорят, он, Боб Рейна, снаружи так обветшал, одна рубаха да джинсы, то какой же, говорят, никудышный товар должен быть у него внутри...

Соседка смолкает. Молчу и я. Что тут особенно скажешь, если среди апельсиновых рощ штата Флорида, по песчаным пляжам озер, обрамляющих городок Окала, бродит гражданин самой богатой страны Запада и умоляет купить у него почку? Где это видано, чтобы человек решил прокормиться, гак сказать, самим собой?

— Я бы рада ему чем-нибудь пособить,— у Дороти певучий голос, материнские, заботливые интонации.— Только я сама безработная. Мне, знаете, стукнуло 55. Наниматели отмахиваются от людей в таком возрасте, как от изношенного хлама. Но силы-то есть. Я бы хоть сейчас поваром, телефонисткой или там нянькой...

Как выяснилось, ни Боб, ни Дороти не служили в солидной фирме, все мыкались по мелким хозяйчикам, поэтому пособия по безработице им не положено. У Дороти еще есть дети, нет-нет да подкинут съестного к столу. А Боб забыт на этом белом свете всеми. За свою мышиную нору, где двоим не повернуться, он должен выкладывать 35 долларов в неделю (103 рубля 60 копеек в месяц по курсу тех дней.— В. С.).

Откуда у безработного такие деньги? Скоро, наверное, выгонят. И впроголодь ходить—не особенно находишься.

— Вчера отварила ему чуток вермишели. Но что мужчине вермишель—на один зуб...

Дороти опять молчит.

Внезапно на том конце провода что-то меняется. Дороти начинает говорить взволнованно, почти захлебываясь, словно боится, как бы я не повесил трубку.

— Вы знаете, он, Боб, еще вполне в соку, вы не думайте, он не пьет, не курит, атлетически сложен, вы не сомневайтесь, как господь его создал, таким он себя по сей день и сохранил, кому достанется его почка, тому достанется дар божий...

Я понимаю, в какую сторону вильнула у Дороти мысль. Никакой это не корреспондент русской газеты, а смекалистый покупатель. Прикинулся черт те кем, а сам все выспрашивает, прощупывает товар, пока тот еще не продан. И акцент иностранный. Значит, нефтяной шейх какой-нибудь. Ведь именно они заполонили сейчас американские больницы, трясут мошной, выкладывают за пересадку почки 50—60 тысяч долларов...

С трудом развеял я соседкины подозрения. Тем временем история с Бобом Рейной смутила и взбудоражила здешних интеллектуалов, научные круги, особенно мир медицины.

Непьющий, некурящий атлетически сложенный Рейна, который готов вывинтить из своего организма запчасть, предстал перед ними леденящим символом того, как система обессмысливает так называемые гуманные профессии, сам научный прогресс.

Д-р Бэрд Хелерич, профессор медицинской школы в Джорджтауне, предместье Вашингтона, беспомощно вопрошает в своей статье:

«В каком же моральном направлении движется наша медицина, если люди с деньгами могут приобретать счастье человеческого существования в розницу?»

Никуда она особенно не движется, профессор! Дело спасения жизни, исцеления страждущего давно подчинено здесь законам сверхприбыли в не меньшей степени, чем производство орудий смерти.

Вот в переводе на рубли типичный счет за пребывание в типичном американском госпитале, опубликованный журналом «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт»:

больничная палата — 140 рублей в день,

за услуги хирурга — 2590 рублей,

анестезия — 444 рубля,

уход медсестры в послеоперационный период—362 рубля в день,

аренда операционной — 2064 рубля,

рентген — 532 рубля,

за лабораторные анализы — 1043 рубля, использование медицинского оборудования и препаратов — 2042 рубля,

лекарства — 880 рублей.

Никакая страховка, за которую американцы платят десятилетиями, не покроет полностью таких расходов.

Но дело даже не в том разбойничьем посвисте коммерции, каким сопровождается здесь клятва Гиппократа. Случай с Бобом Рейной — это явление философского порядка. Это показатель обесценивания человеческой жизни в Америке— процесса, заметно ускорившегося под властью Рейгана. Набожная администрация, которая расстреливает божий дар жизни в Ливане, Гренаде и Ливии, довела собственных людей до того, что они начинают пускать свою плоть с молотка.

Кто больше за почку? Кто больше за Homo sapiens по кусочкам? Раз! Два!.. Продано!

Быть ли сердцу запчастью?

Аппарат был размером с небольшой холодильник. Мне почудилось в нем что-то живое — круглые циферблаты и ручки настройки складывались в забавную рожицу, словно нарисованную ребенком на асфальте.

— Он на колесах.— Высоченная, под два метра фигура приникла к аппарату, напряглась.— Смотрите, вот так можно двигать...

Двигать конструкцию можно было лишь с заметным усилием. Полтораста килограммов — не пушинка.

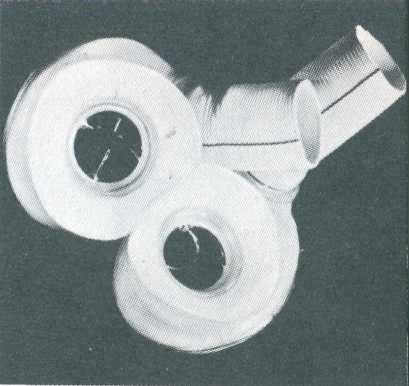

Два прозрачных шланга тянулись от нее к предмету на сверкающем блюде из нержавеющей стали. Уж не знаю почему, но я ожидал увидеть нечто фантастически сложное, почти мистическое. Этакий хрустальный шар, который открывает кудесникам будущее. А тут цвета топленого молока пластмасса, гофрированные трубки... И все равно от конструкции нельзя было оторвать глаз.

Мой спутник достал из кармана ключ. Хотел было запустить им установку, но, видно, передумал. «Давайте-ка от баллона со сжатым воздухом—так лучше слышно, как оно работает». И повернул вентиль.

Предмет на блюде дрогнул. Потом забился, затрепетал в привычном ритме человеческого пульса. Монотонное, металлическое щелканье наполнило комнату.

— Возьмите в руки...

Нет, взять было как-то страшновато. Я просто накрыл предмет ладонью, как домашнего зверька. Кусок холодной пластмассы отсчитывал ровно семьдесят пять ударов в минуту. У меня под рукой стучало уверенно и чуть равнодушно-как оно уже стучит в человеческой груди — сотворенное из пластика, графита, титана и дакрона чудо, именуемое искусственным сердцем.

Мелькнула мысль: а не прикасаюсь ли я в этот миг к самому будущему?

— Два таких сердца уже украли,— вернул меня на землю знакомый голос.— Кому-то понадобился сувенир, пресс-папье... Ничего себе пресс-папье ценой 15 тысяч долларов!

Спутник рассмеялся — сдержанно, коротко. Он весь был в этой фразе — человек, изъясняющийся без обиняков, без напыщенности, рационально и прозаически точно. В госпитале корпорации «Хьюмэна» — это в городе Луисвилл, штат Кентукки — мне подарил полтора часа своего времени Уильям Де Врис, тот самый знаменитый американский хирург, чья первая в истории операция по пересадке постоянного искусственного сердца стала в 1982 году международной сенсацией.

С тех пор имя Де Вриса не покидало первых страниц здешних газет. Оно и понятно: он — единственный американец, которому разрешено сделать 7 таких операций. И хирург продолжает свои поражающие воображение, утверждающие безграничность возможностей человеческого разума исследования на стыке медицины и фантастики.

Правда, с разным успехом. Первый человек с механическим сердцем — Барни Кларк прожил 112 дней. Когда жизнь покинула его, пневматический насос в груди все еще отщелкивал безукоризненно точный ритм. Подвело, считает хирург, не сердце. Подвели слабые легкие Кларка, их инфекция.

До этой операции многие видные западные кардиологи вообще не верили, что искусственное сердце сочетается с прилагательным «постоянное». Что оно сможет поддержать жизнь человека сколько-нибудь продолжительное время.

Смогло. Технология не оплошала. Но правильно ли говорить о жизни или лишь о существовании? Здесь есть о чем поспорить.

К дню моей встречи с Уильямом Де Врисом он сделал еще две подобные операции. Оба пациента были тогда живы—Уильям Шредер, 52-летний военнослужащий в отставке, в прошлом контролер оружия в одном из арсеналов Пентагона, и Маррей Хейдон, 58 лет, рабочий автозавода.

Две драмы с примерно схожим сюжетом. Вместе с больными их пережила вся Америка. Сначала—ликование! Ощущение невероятного свершения вроде полета человека на Марс. Смотрите-ка, сразу после операции Шредер захотел пива! В газетах, на телеэкране темно от снимков: «бионический Билл» пьет прямо из банки — пару ящиков срочно подарила фирма «Корс». Смотрите-ка, на такой-то день подключил свое железное сердце к портативному компрессору и прошел пешком три квартала! Гулял с источником своей жизни, как с собачкой!

Слова Маргарет, жены Шредера: «За последние месяцы муж никогда не чувствовал себя лучше. До операции погибал, покидал меня, а теперь знаю: он вернулся назад...»

Маррей Хейдон, тот тоже потряс страну. Как только пришел в себя, со смешинкой в глазах попросил медсестру: «Включите, пожалуйста, телевизор. Хочу узнать из последних известий, жив я или нет...» Юмор обитает не в сердце.

Но восторги длились недолго. На 12-й день Шредеру позвонил президент Рейган, тепло поздравил, справился, не надо ли чего. Есть затруднения с медицинской страховкой, пожаловался тот, ваши государственные чиновники затеяли волокиту. «Сейчас же этим займусь»,— пообещал Рейган.

Назавтра два гонца доставили в госпиталь чек, но было уже поздно. Шредер не смог поблагодарить президента, даже забыл, как того зовут. Больного разбил тяжелейший инсульт. Потеря памяти, контроля над правой стороной тела, серьезные нарушения речи...

После этого новость, что Ш редера выписывают из госпиталя и переводят «домой», а точнее, в специально оборудованный особнячок, уже не вызвала у американцев особого умиления. Живет не человек, соглашались газеты, живет растение.

Не повезло и Маррею Хейдону. Искусственное сердце ему установили 17 февраля 1985 года, а 8 марта пришлось подключить еще аппарат «искусственные легкие». Диагноз: «Осложнение в результате запоздалой реакции на переливание крови...»

Тогда-то мы и встретились с Уильямом Де Врисом в просторном, застекленном от потолка до пола кабинете в недрах луисвиллского медицинского центра.

Сосредоточенный человек, который обращается со словом осторожно и уверенно, как со скальпелем, еще не знал тогда многого. Он не знал, что его четвертый пациент с механическим сердцем — 62-летний Джек Берчем проживет всего десять дней. Что у Шредера произойдет второе кровоизлияние в мозг с роковым исходом. Что Хейдон умрет в июне 1986-го. Что в Швеции тоже произведут присадку человеку американского аппарата «Джарвик-7» и с тем же результатом — инсульт, потом смерть.

Но я убежден, знай все это Де Врис, он вряд ли говорил бы со мной по-другому.

Вера хирурга в торжество технологии над болезнями и самой смертью, в будущее искусственного сердца непоколебима.

Его первая операция в декабре 1982 года вызвала живой интерес в Советском Союзе, рассказываю я Де Врису. «Литературная газета» пригласила тогда в редакцию ведущих советских кардиологов, специалистов трансплантации, писателей и устроила то, что здесь, в Америке, называют «мозговым штурмом». Участников встречи, помнится, одолевали вот какие сомнения: принес ли монтаж механического сердца благо больному или только научные откровения?

Что это было—эксперимент или лечебная процедура?

— Отличный вопрос,— кивает Де Врис.— Вопрос этот стоит в центре всей нашей работы. Мы считаем так: операция — и то и другое. Считаем ее новаторской, необычной формой терапии, поскольку она приносит пользу пациентам. Они продолжали жить — один 112 дней, другие — не знаю еще сколько. Что это, как не терапия?

Однако хирург без всяких колебаний называет операцию и экспериментом на человеке. Больные взяли свое, чтобы одарить научной информацией человечество. Вот пример. Когда на Шредере и Хейдоне испытали препараты, обычно применяемые при инфарктах, то увидели: реакция больных совершенно иная. Раньше действие лекарств на сердечнососудистую систему как бы маскировалось живым сердцем. В действительности же оно оказалось новым, неизвестным, не понятым пока до конца. Опыт поможет изменить методы лечения инфаркта.

Операцию нельзя разрубить на две половинки: вот эксперимент, а вот терапия, убежден мой собеседник. Если видеть в этом только чистую терапию, то позиция должна быть такая: вставить больному механическое сердце и поскорее выписать из больницы, вернуть, так сказать, в жизнь.

Однако ему, Де Врису, нужно провести опыты с различными препаратами, с разной частотой пульса, с разными физическими нагрузками. Такие эксперименты могут нанести вред больному, но тот сознательно идет на риск. Если опасность существует, хирург обязательно должен быть уверен: больной сознает степень риска и может, если хочет, сказать: «Нет, не делайте этого!»

— Где здесь терапия, где эксперимент на человеке? — разводит руками Де Врис.— Нам трудно разобраться...

«Получил жизнь — одарил информацией», «опыты могут нанести вред больному»... Де Врис, как мне кажется, предельно откровенен. Не знаю как специалистов-медиков, но здешнего обывателя такая прямота несколько ошарашивает. У меня же мелькнула мысль: лишившись собственного сердца, может ли больной увидеть в чем-то еще большую степень риска? Способен ли осознанно возразить: «Нет, не делайте этого»? Особенно в состоянии Шредера и Хейдона?

— Как общество контролирует такие операции?—спрашиваю я.— И еще: чем было обусловлено, что вы сделали первую операцию 1 декабря 1982 года. Почему не раньше? Почему не позже?

Де Врис вспоминает временные подсадки искусственного сердца, совершенные впервые в США техасским хирургом Дентоном Кули. Многие медицинские авторитеты, в частности д-р Майкл Де Бейки, отнеслись тогда к ним резко отрицательно. Поднялся шум и в американской печати: «Аппарат примитивен! Операции недопустимы!» Государственное финансирование научной программы, связанной с разработкой искусственного сердца, сильно урезали. Программа затопталась на месте.

— Почему декабрь 1982 года?—переходит к моему вопросу хирург.— Потому что как раз тогда мы пришли к выводу: сделано достаточно экспериментов на животных. Механическое сердце может поддерживать жизнь теленка в среднем примерно год. А что дальше? Продолжительность жизни животных не увеличивалась. И мы не узнавали ничего нового. В то же время у нас были больные, готовые дать согласие на операцию. Тогда мы вступили в затяжные переговоры с правительственной организацией — «Управлением по продовольствию и медикаментам» (ФДА). Полтора года обсуждали: этична ли операция, достаточно ли у нас знаний, сможем ли проинформировать больного о последствиях. Наконец ФДА дало мне разрешение...

Хирургу понадобилось еще девять месяцев, чтобы подыскать подходящего пациента. Операция пришлась на конец 1982 года, потому что «тогда сошлись воедино все элементы». Среди них хирург выделяет мужество Барни Кларка: «Какая исключительная воля!..»

Интересуюсь у собеседника: помнит ли он фразу в одном из своих интервью: «Я не уверен, по плечу ли нашему обществу искусственное сердце». Что имелось в виду?

— Мне кажется, технология развивается более стремительно, чем наше умение ееиспользовать!—восклицает Де Врис.

Хирург раскачивается в кресле на фоне окна, за которым порхают воробьи Рукава пиджака коротковаты, и от этого крупные руки кажутся поистине невероятных размеров. В такт речи они тоже летают какими-то фантастическими, темными птицами.

— Да, более стремительно! Предположим, мы создадим искусственное сердце и оно сможет поддерживать жизнь человека после того, как у него случился смертельный, говоря по старинке, инфаркт. Операция на Кларке стоила 250 тысяч долларов, на Шредере — уже меньше. Механическое сердце становится дешевле. Скоро эта лечебная процедура будет обходиться примерно в 150 тысяч. А сколько больных погибает от инфаркта? Только в Соединенных Штатах — 50 тысяч в год. Раньше они бы умерли. Теперь они, предположим, живы, и каждый стоит правительству 150 тысяч. Встает вопрос: может ли администрация изменить свою точку зрения на медицину таким образом, чтобы выкладывать на операции 7,5 миллиарда в год? И поддерживать жизнь этих, в общем, немногих людей?

Де Врис рассуждает негромко, чуть монотонно, и лишь по убыстряющемуся темпу речи, по более коротким фразам можно понять—тема волнует его.

— Да, 7,5 миллиарда. А ведь мы могли бы потратить эти деньги на то, чтобы, скажем, отучить людей от курения. Заставить их сбросить лишний вес. Или на предотвращение алкоголизма. Возникает также другой вопрос: кто наделен правом принимать решения, что лучше для народа? В этом смысле наше общество приспособлено плохо. Или вот еще проблема. Скажем, создадут комиссию, которая будет отбирать больных. Но как? Вот передо мной четыре пациента, а операцию я могу сделать только одному. Кому? Должен ли я оперировать самого богатого? Или самого больного? Или того, кто может принести наибольшую пользу обществу? Не хотел бы попасть в положение, когда мне пришлось бы делать такой выбор. То есть возникают проблемы социального и человеческого порядка. Кто мы, дети малые или умудренные люди, повелевающие технологией? Достаточно ли мы разумны, чтобы справиться с той загадочной мощью, какую выпускаем из бутылки? Вот вопрос, который меня тревожит. И я не знаю на него ответа. Не знаю. Надеюсь лишь, что наше социальное мышление сравняется по скорости, по стремительности с технологией. Понимаете, о чем я говорю?

В этот момент меня самого одолевали сомнения: стоит ли касаться темы, которая может быть неприятна собеседнику? У журналистов, как у хирургов, тоже есть своя этика. Не обидится ли? Не подведу ли людей, любезно хлопотавших за первое интервью всемирной знаменитости советскому журналисту?

Но замечание Де Вриса насчет того, что «общество приспособлено плохо» для решений в интересах народа, убедило меня: да, надо задать этот щепетильный вопрос. Тут дело не в репортерской охоте на остренькое. Тут маячит, так сказать, биографический символ той самой социальной проблемы, которую мы обсуждаем. И Де Врис должен это понять.

— Не поставили ли вы себя сами в трудное положение?— без обиняков спросил я.— В положение, когда выбор диктуют не нравственность и не соображения социальной полезности. Я имею в виду ваш переход в организацию, где делают миллиарды на лечении людей?

— А что здесь плохого?—В голосе хирурга прорезалась жесткая нотка.

— То, что ее девиз: выжать наибольшую прибыль из человеческих недугов. К этому же, похоже, хотят приспособить и ваши опыты с искусственным сердцем...

В кабинете стало слышно, как за окном чирикают воробьи.

Наука в частном сейфе

Я увидел эту башню еще из окна гостиницы. Ее нельзя не заметить. Розовый итальянский мрамор, бронзовые двери, крытые чистым золотом завитушки и 25-метровый водопад, сбегающий по стенам. Новая штаб-квартира корпорации «Хьюмэна» в Луисвилле чванливо разглядывает собственное отражение в реке Огайо. Этакий памятник лоснящейся роскоши.

— Они владеют всем нашим городом! — боязливо оглядываясь, шепнул мне знакомый луисвиллский журналист. — Ей-ей, не преувеличиваю. Это их собственный город...

Кроме того, частная медицинская корпорация «Хьюмэна» владеет 87 платными госпиталями в 21 штате США и в трех зарубежных странах. Каждый год этот гигантский паук высасывает из человеческих страданий и недомоганий около 3 миллиардов долларов. Ай да бескорыстный гуманизм, на который намекает название!

«Хьюмэна» — порождение «рейганомики». Никогда раньше частная медицина не отхватывала себе такой кус с блюда общественного здравоохранения.

На блюде вроде немало. Через системы государственного страхования «Медикейд» и «Медикэр» Соединенные Штаты тратят сейчас на медицинское обслуживание населения что-то около 10 процентов национального дохода.

Еще 20 лет назад в особой резолюции конгресс обещал: «Каждому американцу—самое крепкое здоровье, какое только достижимо». Внушительно?

«Но куда идут такие деньги?—с досадой спрашивает сегодня Джеймс Спиер, профессор истории биомедицины из Вашингтонского университета.— Наше здоровье не улучшается. Наша жизнь не продлевается. Эти затраты — не на здоровье американцев, а на создание гигантской индустрии».

«Хьюмэна» и ее собратья по новому бизнесу—вот кто проглатывает надежды американца болеть меньше и жить дольше. Компьютеры и прочие чудеса техники, которыми нашпигованы госпитали «Хьюмэны», не столько врачуют, сколько вздувают цены в прейскуранте. Американская медицина еще стремительнее, чем раньше, превращается в закрытый клуб для счастливчиков.

Конечно, иной счет в банке может купить пересадку сердца и почек или пластическую операцию на грани фантастики, рассчитанную на ЭВМ и выполненную лазерным скальпелем. «Хьюмэна» это может. Но что остается тем американцам, кто не значится в списке богатейших династий Америки?

«Я не понимаю восхищения этой кастовой экспериментальной медициной, когда в США каждый день рождаются дети с недоразвитым из-за плохого питания мозгом! — возмущается Герман Смит, профессор университета Дюка. И заключает: — Это серьезное обвинение нашему обществу».

Смиту вторит Бартон Бернстайн, историк из Станфорда: «Изменение условий жизни за порогом бедности улучшило бы здоровье намного заметнее, чем все медицинские изобретения, какие только появятся у нас в будущем десятилетии».

Например, надежное искусственное сердце. Особенно если учесть, что программа исследований в этой области сегодня перекуплена у университета Юты на корню. Кем? Той же самой «Хьюмэной». Каким образом?

Корпорация переманила к себе «звезду» американской хирургии Уильяма Де Вриса.

Сведущие люди в Луисвилле рассказали мне, как это было обставлено. Президент «Хьюмэны» Венделл Черри послал за Де Врисом в Солт-Лейк-Сити свой личный самолет, устроил у себя на загородной вилле ужин, а потом, уже раскуривая сигару в саду, как бы мимоходом бросил:

— Так сколько операций вам хотелось бы сделать, чтобы, как говорится, увидеть свет в конце тоннеля?

— Разрешение на семь. Наскрести бы деньги на эти семь...

Черри, конечно, знал, что после операции на Барни Кларке ФДА отказалось финансировать опыты Де Вриса за счет налогоплательщиков.

— Семь?—усмехнулся он.— Сто! «Хьюмэна» берется финансировать сто операций! Переходите к нам. По рукам?

Через день-два газеты запестрели заголовками типа «Капитан хирургии покидает корабль!». Новость ошеломила научный мир страны, вызвала там взрыв возмущения, смешанного с какой-то покорной безнадежностью. Общее мнение — случившееся неотвратимо. Чуждые науке, но купающиеся в деньгах концерны запирают в свой сейф и новинку, и ее творцов, чтобы монополизировать будущие прибыли.

«Хьюмэна» не ведет исследований, не занимается обучением, они там не сделали ни одной клинической работы,— сокрушался д-р Арнольд Релмен, редактор авторитетного научного издания «Нью Инглэнд джорнэл оф медисин».— «Хьюмэна» вообще не внесла никакого вклада в науку! И теперь они выступают пионерами искусственного сердца? Нет, это не место... Перед нами просто коммерческая организация, которая приступает к рекламе нового товара».

События очень скоро подтвердили эти опасения. «Хьюмэна» раскрутила вокруг операции на Шредере такую саморекламу, что многие ученые только ахнули: «Цирк, да и только!» Ежедневные пресс-конференции. Специально нанятый пресс-фотограф. Даровые ланчи для журналистов... Говорят, даже расписание лечебных процедур Шредера было составлено таким образом, чтобы известие о них успевало попасть в вечерние выпуски новостей.

Заботились не о больном — о престиже «Хьюмэны». Концерн хотел перепрыгнуть конкурентов, застолбить золотую жилу. С этим надо было спешить. На Уолл-стрит, как образно писал еженедельник «Ньюсуик», «уже услышали удары бионического пульса». Банки срочно ссужали кредиты фирмам и фирмочкам, штамповавшим вчера пластмассовых пупсиков, а теперь запустившим на конвейер сердца собственной конструкции. На каталогах магазинов, торгующих по почте, уже красовался рисунок элегантного парня с теннисной ракеткой. Из заплечного мешка под майку молодца тянулись шланги. «Сердце для вас всех размеров: малое, крупное и сверхкрупное».

...Воробьи за окном никак не могли угомониться. Собеседник молчал. Собственно, распространяться тут особенно было не о чем. Де Врис, я убежден, отдает себе полный отчет, в какой коммерческой узде держат здесь талант, самое науку. Наконец хирург промолвил несколько грустных фраз в том смысле, что ему 41 год, проблемой искусственного сердца занимается с 1967 года, есть опыт, разрешение ФДА, кругом умирают пациенты, а у университета Юты не было одной чепуховины — денег...

Я не стал спорить. Оба мы знали, что «Хьюмэна» не пускает неотложки с умирающими бедняками дальше ворот. А Шредер и Хейдон? С точки зрения «Хьюмэны», особой разницы нет: идет ли игра на фондовой бирже или на операционном столе.

Чтобы преодолеть нависшую над разговором неловкость, возвращаю его в прежнее русло. Интересуюсь, как Де Врис расценил пересадку сердца крошке Фей?

Американская пресса тогда только что отбарабанила эту сенсацию. А история действительно любопытная.

Сразу после рождения девочки врачам медицинского центра Лома-линда под Лос-Анджелесом стало ясно: с таким недоразвитым сердцем ее ждет самое плохое. И в ближайшие дни.

Родители вывезли дитя в мотель. Пусть смерть придет не в семейное гнездо, а в казенный дом. Но настал час, и ужас надвигающейся трагедии сломил безропотную покорность. Мать с отцом примчали ребенка опять в госпиталь: мудрые врачи, ученые хирурги, сделайте что-нибудь, что угодно, за любые деньги, только сделайте!..

Операция прошла хорошо. Зато вокруг началось столпотворение. Кого-нибудь из репортеров, церковников, да и просто чересчур набожных граждан того и гляди мог хватить инфаркт. Возле медицинского центра бушевали демонстрации и контрдемонстрации. Его телефоны заклинило от тысяч звонков. Администрация наняла охрану с собаками. Как еще сдержать эту людскую лавину, где возмущенных больше, чем восхищенных?

А крик главным образом стоял такой:

— Люди добрые, что же это! Что за кощунство сотворили наши так называемые медики?! Схватили человеческое дитя и пришили ему ... язык не поворачивается сказать что. Обезьянье сердце — вот что! Срастили плоть разумную, что от бога, со зверьем...

Что было, то было. В ходе поразительной операции 26 октября 1984 года хирург Леонард Бейли произвел пересадку двухнедельному ребенку сердца, взятого у молодого бабуина. Оно сделало в человеческом организме более 2 миллионов ударов! Как ни ряди, крошка Фей—так назвали девочку, чтобы сохранить ее инкогнито,— вошла в историю мировой медицины. После подобных операций никто не жил так долго.

А сама операция — не новинка. Еще двадцать лет назад в медицинской школе Миссисипского университета сделали попытку пересадить сердце шимпанзе 68-летнему американцу. Он прожил полтора часа. В 1977 году знаменитый Кристиан Барнард подсоединил сердце бабуина к больному сердцу 25-летней итальянки. Та умерла через пять часов. Позднее тот же Барнард произвел схожую операцию 59-летнему мужчине, использовав сердце шимпанзе. Конец наступил через три с половиной дня.

Невеселый перечень. Но в те дни крошка Фей улыбалась в своей прозрачной кислородной палатке и хватала ручонками все, что попадалось на глаза. А попутно опрокидывала траурные прогнозы мировой науки насчет непригодности приматов в качестве доноров.

Это приводило в бешенство здешних ультраконсервативных клерикалов. В известном фильме режиссера Романа Полански «Бэби Розмари» героиня рожает от дьявола. Примерно то же, кричали религиозные фанатики, стряслось и в данном случае. Крошка Фей — исчадие ада! Как ей не быть, если каждым днем своей жизни она косвенно подтверждает выдумку нечестивца Дарвина. Чтобы доказать, будто человек произошел от обезьяны, его ножом перекраивают в эту самую обезьяну. Еще неделька, и ваша крошка обзаведется хвостом!

На авторов операции накинулись также разного рода клубы и общества защиты домашних животных. Не так уж мало американцев, оказывается, убеждены: нет ничего аморальнее, как наваливать людские страдания «на плечи звериного царства». Сторонники такой точки зрения день и ночь маячили перед окнами медицинского центра с издевательскими плакатами: «Что дальше — пересадка головы?».

Надо сказать, что виднейшие американские хирурги тоже встретили сенсационную операцию без энтузиазма. Пожалуй, событие примечательное, признали они. Но историческое ли? Дело в том, что в мире медицины хирург Леонард Бейли—«темная лошадка». Известно, что он никогда не производил пересадок сердца на людях. О результатах его экспериментов на животных научные журналы тоже молчат. Правда, говорят, он писал какие-то статьи, но их неизбежно отвергали. То ли зависть к гению, то ли статьи никудышные..

Тут неспециалисту вершить суд трудно. К тому же вокруг истории с крошкой Фей роились другие странные загадки. Скажем, какая острая необходимость заставила Бейли взять донором обезьяну? В те часы была возможность использовать и обычное детское сердце. Почему родители так азартно продавали издательствам жизнеописание своего ребенка? Не подождать ли и посмотреть, чем дело кончится...

А кончилось оно трагично: крошка Фей погибла. На 20-й день после операции отказали почки, а потом и чужой орган. Крохотный человечек с обезьяньим сердцем размером с грецкий орех ушел из жизни под объективами телевизионных камер.

Так кто же она, крошка Фей, — жертва маниакальной тяги к сенсациям? Или все-таки дитя прогресса?

Что думает о всей этой истории Де Врис?

— Я восхищен! — восклицает мой собеседник.— Если можно будет использовать, скажем, сердца бабуинов, откроется огромный резерв материала для трансплантации. Конечно, нужно подождать, посмотреть, как пойдут эксперименты. Но область увлекательнейшая!

— А если удастся решить проблему пересадки обезьяньего сердца? Будете продолжать опыты с механическим?

— Вполне вероятно. Наука должна ответить на вопрос, что более эффективно и почему — живое сердце или искусственное. У техники свои преимущества. Пациентов не нужно подвергать воздействию лекарств, подавляющих реакцию отторжения. Механическое сердце можно изготовлять в массовых количествах. Оно может стать, так сказать, еще одной запчастью на полке. Автомобильная авария, какое-нибудь несчастье — и мы берем с полки то, что нужно.

Сколько, по мнению Де Вриса, понадобится времени, чтобы «отвязать» человека с искусственным сердцем от громоздкой вспомогательной аппаратуры?

— Воздушные компрессоры, электробатареи — все это совершенствуется довольно быстро. Подвижность Барни Кларка не превышала возможностей человека в инвалидном кресле. Вес аппаратуры, которая приводит в действие сердце Шредера, уже 323 фунта (146 кг). Почти каждый день он и Хейдон подключаются к портативной системе размером с фотосумку и весом 11 фунтов (5 кг). Подвижность пациента настолько возрастает, что он может сходить в кино, посмотреть фильм. Зритель рядом и знать не будет, что у вас механическое сердце,— его не слышно. Правда, это радость на четыре— шесть часов. Потом батареи надо подзаряжать. Но это не составляет труда. Практически вы можете существовать с искусственным сердцем довольно комфортабельно...

Де Врис признается, что он вообще скуп на интервью, но решил встретиться с советским журналистом вот почему— ему приходится во многом опираться на результаты советских исследований. Его восхищают, например, работы профессора Сергея Брюхоненко, одного из изобретателей машины «сердце—легкие».

— Он, на мой взгляд, гений! И занимался искусственным сердцем! К сожалению, в западной научной литературе трудно найти о нем подробные материалы, хотя я и прилагал большие старания. Брюхоненко — подлинный пионер трансплантации. Его работы чрезвычайно важны. Думаю, их на Западе недооценивают. Знаю также, что в Москве и Ленинграде ведутся чрезвычайно оригинальные, новаторские разработки искусственного сердца. Поистине фантастические исследования...

Подошла пора для вызывающего здесь много споров вопроса — как оценивать качество жизни Кларка, Шредера и Хейдона? По газетной вырезке, которую захватил с собой, цитирую Кристиана Барнарда, южноафриканского хирурга, пионера операций по пересадке «живого» сердца. Тот сказал: «Я люблю жизнь, но ни за что не соглашусь на искусственное сердце. Пересадка «живого»—да. Но мне не льстит идея быть привязанным к машине до конца дней своих».

Что бы Де Врис ответил коллеге?

Хирург улыбается.

— А я бы ему, д-ру Барнарду, и не стал бы вставлять искусственное. Барнард забывает: все мои пациенты были так больны, что не могли без труда дышать. Повторяю: мы не вставляем искусственные сердца в здоровых людей. В тех, кто бегает рысцой марафоны и занимается аэробикой. Им такие сердца не нужны.

Мой собеседник перечисляет критерии ФДА, на основе которых отбираются кандидаты на операцию. Мозг, почки, печень, все органы должны быть в хорошем состоянии, а сердце — почти «мертво». Таких сердечных больных в США относят к «классу 4». Пациент должен быть старше 50 лет. До этого возраста, по нормам ФДА, он пригоден для пересадки «живого» сердца, «а это пока, конечно, лучше». Еще одно условие—участие семьи, которая бы поддержала больного в трудную пору.

— Качество жизни оперированных улучшается,— настаивает хирург.— Это их собственное мнение...

При всем уважении к Де Врису я не могу не заметить в скобках, что он кое-что недоговаривает. Углы проблемы у него несколько сглажены. Сегодня известно, например, что 112 дней Барни Кларка были омрачены порой глубочайшей депрессией. Он признавался психиатрам, что мечтает умереть. Говорил, что его «мозг мертв». Что для него мучение просыпаться каждое утро и обнаруживать: чужой равнодушный металл все еще щелкает в груди. «Почему вы не даете мне умереть?»—молил он.

А эти «неврологические осложнения», как здесь округло называют инсульты. Они не пощадили ни одного из обладателей механического сердца. Что Де Врис думает по этому поводу?

— Не знаю точно, в чем причина кровоизлияний,— размышляет хирург.— Хотя, возможно, все действительно связано с искусственным сердцем. У Шредера был множественный инсульт от одного оторвавшегося тромба. Он, этот тромб, вполне мог образоваться в механическом сердце. Как только инородное тело приходит в соприкосновение с кровью, повреждаются красные кровяные тельца, белые и так далее. Сейчас мы работаем над дозировкой и характером препаратов, сдерживающих свертывание крови...

Де Врис дает понять: он верит в искусственное сердце, как в идею. А «Джарвик-7»—лишь ступенька в будущее.

— Если у всех больных будут наблюдаться инсульты, может настать день, когда мы скажем себе: «Нет, у нас ничего не выходит. Эта технология никуда не годится! Дело не идет. Стоп!»

Канцелярская скрепка ломается в его длинных, гибких пальцах. Обломки скачут по поверхности стола. И мне кажется, что вот так же просто может лопнуть, рассыпаться в человеческой груди изобретение д-ра Джарвика...

Де Вриса атакуют не только медики, но и философы.

Так, Кеннет Во, профессор медицинской этики в университете штата Иллинойс, не скрывает раздражения: «Какого человека мы пытаемся сотворить? Набор запчастей, который будут непрерывно заменять после каждой поломки?» И советует: «Мы должны умерить наши амбиции, научиться смиряться с неизбежностью болезни, неизбежностью самой смерти».

Иначе говоря, не посягает ли искусственное сердце на некие извечные философские законы бытия?

— Мне кажется,— отвечает Де Врис,— что технологическая революция началась тогда, когда мы одели себя в шкуры, смастерили башмаки, изобрели колесо, лук и стрелы, оружие, еще оружие, автомобиль, самолет, хирургию, сердечную хирургию. Мы все время создавали лучший вариант самих себя. И в этом естественная тенденция развития цивилизации. Человек делает себя сильнее. Быстрее. Лучше. Таким образом, мне представляется совершенно естественным, когда мы используем наши знания, чтобы продлить себе жизнь. Изменяет ли это человека? Делает ли его таким, каким он не должен быть? Могу только сказать, что мы заменяем сердце одного человека сердцем другого, или обезьяньим, или прибором. И в каждом случае пациент, на мой взгляд, остается самим собой. Он по-прежнему любит свою жену, детей. У него прежние философские взгляды, религиозные убеждения. Никаких изменений. Обитель человеческой души — не сердце, не легкие. Все это можно заменить: руки, ноги, хрусталик глаза, ухо... Все это уже существует в электронно-механическом варианте, а сам человек не меняется.

— Мы, правда, еще не заменяли мозг,— без тени улыбки, так же сосредоточенно и ровно говорит Де Врис.— Когда доберемся до мозга, может быть, станет ясно, где обитает наша душа...

Вера хирурга в философскую правомерность, в конечную доброту технического прогресса созвучна с главной мыслью доклада, опубликованного 14 ведущими учеными США. Эту комиссию создал Национальный институт сердца, легких и крови. Задача: заглянуть в завтра искусственного сердца, определить, может ли оно стать хорошим оружием в борьбе с болезнями сердца живого. Хорошим со всех точек зрения — медицинской, экономической, этической.

Ответ ученых категоричен: да, безусловно. Правда, аппарат «Джарвик-7» назван в докладе лишь «шагом к полностью вживляемым автономным системам». Только за такими системами будущее, считают ученые. Разработка искусственного сердца, не связанного с внешним источником питания ни проводами, ни шлангами, может занять 13 лет и обойтись в 73 миллиона долларов.

Много это или мало? Цифра для сравнения — одна ракетно-ядерная подводная лодка «Трайдент» стоит 1,6 миллиарда.

Дело, впрочем, даже не в цифрах. Многие американские медики считают, что нет смысла лечить человеческие сердца, если термоядерный взрыв может покончить со всем человечеством. Тревожит ли политическая непогода Де Вриса?

Да, тревожит, соглашается хирург. Недавно обследовали школы Соединенных Штатов, опубликовали доклад, рассказывает он. Семи-восьмилетних ребят спрашивали: «Чего ты боишься больше всего на свете?» Больше всего они боятся, оказывается, ядерной войны. Де Вриса поразило: дети думают о войне! На вопрос же, что их больше всего восхитило в минувшие годы, отвечали: «Искусственное сердце».

— Я делаю все, чтобы быть хорошим врачом,— говорит хирург.— И, надо сознаться, не совсем мне это удается. Не хватает времени. Как быть хорошим доктором, отцом семерых детей и добрым мужем сразу? Вот когда со всем этим справлюсь, может быть, займусь политикой. Пока наша политика называется научным обменом. Меня, знаете, вдохновляли приезды советских врачей, ученых. Очень огорчился, когда научный обмен пошел на убыль. Политика вмешалась в наши дела. Мы, американцы, тоже от этого пострадали...

В комнате раздается высокий ритмичный писк. Это на поясе Де Вриса срабатывает радиосигнализатор. Где-то в недрах громадного госпиталя зачастили зигзаги на экранах мониторов. Чье-то сердце подало отчаянный «SOS». Надо спешить.

Уже в лифте успеваю задать последний, может быть, опять слишком личный вопрос. Что ощущает, что переживает Де Врис, когда ему приходится удалять живое человеческое сердце и монтировать механическое?

— Совсем, наверное, не то, что вы думаете. Чувствую колоссальную ответственность — надо довести работу до конца во имя всех нас. В операционной — человек двадцать, и я знаю, что нас ждут тысячи часов дневных бдений и ночей без сна. Отрезая сердце, я каждый раз думаю: «Смотри-ка, это живое сердце! Как поразительно!» Но тут же приходит мысль: а что дальше? Операция — это не восхождение на вершину, когда ты говоришь себе: «Я покорил ее». Нет, это восхождение, когда с пика ты видишь другую вершину, а с той—другой пик. Оглядываться приятно, но это лишь приятное мгновение. Надо смотреть вперед. Вершинам нет конца...

Сигнализатор снова заходится в комарином писке. Лифт останавливается. Не прощаясь и не подавая руки, Де Врис исчезает в матовом сиянии коридора.

Он уже весь там — на крутой тропе к вершине.

6 Час в тюрьме у Леонарда Пелтиера

Когда индейцы борются за свои права, о правах человека уже не говорят. Тогда это именуют мятежами, беспорядками— всем, чем угодно...

Марлон Брандо, выдающийся американский киноактер

ФБР против узника №89637—132

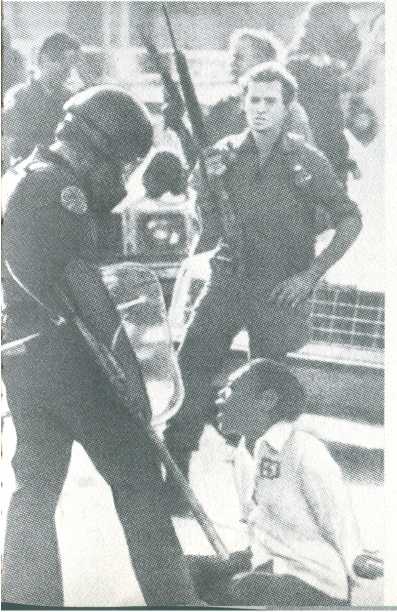

После штормовой ночи утро 26 июня 1975 года удивило затишьем. В домике на северо-западной окраине резервации Пайн-Ридж, что в штате Южная Дакота, все шло своим чередом. Молодая индианка по имени Эйнджи Долговязый Г ость мыла посуду. Ее муж Айвис распахнул дверь и выпустил навстречу солнцу трех ребятишек.

В этот миг во дворе что-то ухнуло.

«Как будто праздничная хлопушка!» — вспоминает Эйнджи. Она выскочила из дома — все-таки дети совсем малые.

Первое, что увидела: две незнакомые автомашины с радиоантеннами. Значит, полиция или ФБР!

Багажник одной открыт. Бледнолицый достает оттуда скорострельный карабин. Водитель второй припал на колено, стреляет в сторону дома.

Прямо по детям! Пистолет держит заправски, как профессионал—двумя руками.

Эйнджи с мужем подхватили детей и, прикрывая их от пуль, кинулись в сторону леса. Там защита—лагерь «Движения американских индейцев», своей, родной организации. Туда уже спешили на помощь Леонард Пелтиер и его друзья...

Не будь этой провокации ФБР — не было бы перестрелки. Не было бы перестрелки — не погибли бы два агента ФБР. Но тогда не удалось бы засадить в тюрьму волевого, авторитетного и, значит, опасного для властей индейского вожака. А так все вышло на славу. Леонарду Пелтиеру сразу «пришили» два убийства и в 1977 году осудили на два пожизненных срока. Немножко с запасом. Кто знает, сколько у них, индейцев, жизней.

Вот уже десять лет, как вождь отгорожен тюремной стеной от своего народа, муж — от жены, отец—от детей.

За эти годы чего только не было. Истязания, покушения на его жизнь... Потом пришла весть: узник начал голодовку протеста.

Почему?

Каково ему там, в казематах этой свободной, свободной, свободной Америки?

...Таксист привычно затормозил у толстого бетонного столба.

— Кто такой? — глухим голосом спросил столб. В него, оказывается, был вделан громкоговоритель.

Таксист кивнул мне: давай, мол, отвечай.

— Советский журналист Симонов

— Имеете ли при себе огнестрельное оружие, топор, нож, наркотики?

— Не имею.

— Следуйте к подъезду.

В ветровом стекле вырастала массивная кирпичная крепость, замаскированная под что-то вроде загородной усадьбы. Выкрашенные белым колонны. Кокетливый белоснежный теремок на крыше. Как будто полицейский в полной униформе с дубинкой, револьвером и кандалами у пояса надел кружевной чепец.

В прихожей со стеклами, сквозь которые видно только в одну сторону — на улицу, у меня проверили документы.

— Русский? — изумилась охранница. Ее явно не ввели в курс события.— Вы что же, прилетели к нам прямо оттуда, из России? Из такой дали?

Ответить не успел. Загудел электромотор, и стальные решетки медленно двинулись в стороны. Оттуда, из бронированного зарешеченного чрева, шагнул мне навстречу Пол Тэйлор, высокий чин тюремного царства. Подтянутый, весь с иголочки, волосок к волоску.

Это с ним я вел бесконечные телефонные переговоры об интервью в тюрьме: обьяснял, настаивал, убеждал. Это ему слал срочные заказные пакеты. Это о нем шла речь, когда с американскими друзьями-юристами из нью-йоркского «Центра конституционных прав» мы обсуждали, как добиться нашей цели, на какие законы сослаться.

Наконец настал день, когда Тэйлор как бы вскользь, лениво бросил по телефону:

— Ну, что ж, приезжайте. Вот, скажем, 4-го июля...

И тут же в трубке раздался треск, будто собеседник хлопнул себя по лбу:

— Ба! Да ведь это же чет-вер-тое и-ю-ля! Наш День независимости! Нет, давайте тогда пятого.

Дошло, значит, что в день национального ликования как-то не с руки допускать советского журналиста к заключенному. Да еще к политическому.

Я в тюремном медицинском центре строжайшего режима в городе Спрингфилд, штат Миссури. Через минуту-другую мне предстоит долгожданное, вырванное с натугой, со скрежетом интервью с тем, чья трагическая судьба стала символом надругательства над правами человека в Америке под властью трех администраций.

Ясное дело, тюремщикам Леонарда Пелтиера его встреча с советским журналистом — поперек горла. Тихо умертвить они хотели бы своего узника. Тайно развеять его прах в каком-нибудь болоте подальше от национального Арлингтонского кладбища, от могил неизвестных солдат, посягавших на Корею, Камбоджу, Гватемалу, Вьетнам — на чью только свободу не посягавших. Истинного же борца за свободу здесь ждет тюремный крематорий.

Но заветная мечта властей последнее время сильно затуманилась. Все громче бьет в набат международная общественность. Мощный отклик получила петиция-протест четырех советских академиков, направленная президенту Рейгану. Напор этой всемирной тревоги и выжал из властей согласие на встречу узника с советским репортером.

По счастливой случайности город Спрингфилд, где находится тюремный госпиталь, оказался вне зон, закрытых для советских граждан. Иначе бы встрече не бывать.

Опять гудят электромоторы. Опять ползут в стороны решетки с изображением американского орла с оливковой ветвью в одной лапе и пучком стрел в другой. Сверкают виниловые полы. Чистота современного, научно организованного ада, где не легче от того, что тебя сварят в хорошо отдраенном котле.

Вводят в узкую длинную комнату. Странная комната. Вроде трапезной, где не знают, сколько придет на обед. За столом ряды стульев. Еще горки стульев навалены у стен. В две зарешеченные бойницы рвутся пучки дневного света. Никого.

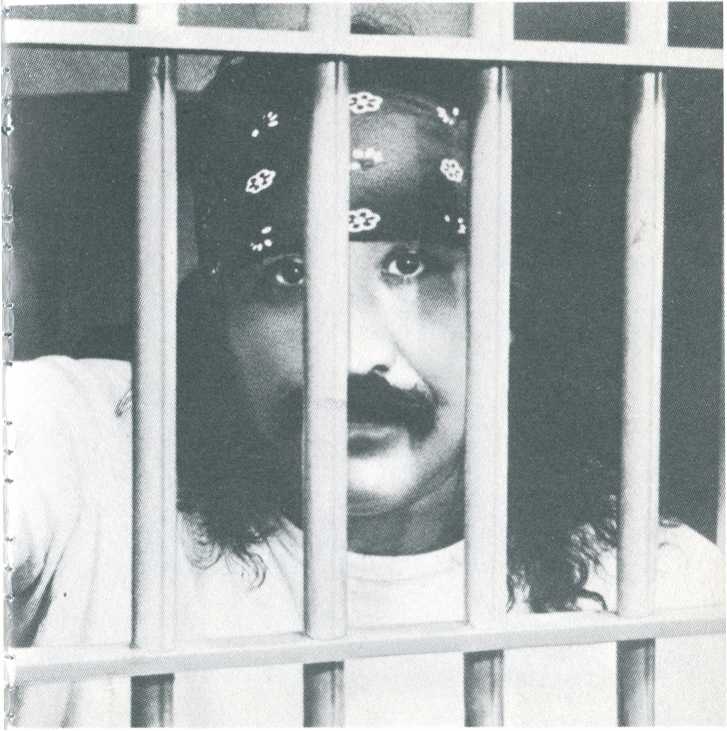

Внезапно из густой тьмы под окном поднимается призрачный, колеблющийся силуэт. Еще не видя лица, я пожимаю холодную руку. Это узник №89637—132. Таким номером подменили здесь известное теперь всему миру имя — Леонард Пелтиер.

На Леонарде топорщится свежая рубашка цвета хаки с короткими рукавами. Видно, только что выдали. Он жадно курит одну за одной сигареты из полной пачки. Похоже, только что разрешили.

Смотри, красный, какая у нас забота о краснокожих!

Хотя по закону интервью должно проходить без контроля тюремной администрации, Тэйлор не покидает помещения. Более того, на столе перед ним все время мерцает огонек портативного магнитофона. Тем лучше я мог оценить безгранично смелую, крамольную до последнего слова исповедь моего собеседника.

Что сотворят с ним, когда за мной захлопнутся стальные решетки? Не будут ли его жечь вот этими же даровыми сигаретами: зачем сказал то, разоблачил это? Презирающее свои личные интересы мужество борца — вот на какой опоре держится, понял я, весь его характер.

А лицо доброе. В усах пробивается седина. Волосы до плеч — по индейской традиции. Под глазами глубокие тени. В фиолетово-черных морщинках записана невидимая глазу летопись тюремных мук и издевательств.

Во всем облике Леонарда есть что-то болезненное, восковое — почти двухмесячная голодовка даром не проходит.

Гулко скачут между бетонными стенами мячики слов.

— Советские люди очень тревожатся за вашу судьбу. Вот я привез показать, что пишут наши газеты. «Правда»: «За что борется Леонард Пелтиер». «Известия»: «Почему Л. Пелтиер был брошен в тюрьму». Газета для молодежи: «Пелтиер — узник Вашингтона». Прежде всего такой вопрос: как ваше здоровье? Как себя чувствуете?

— Я был очень слаб сначала, когда они привезли меня из тюрьмы Мэрион. Когда перевели сюда, в госпиталь, в Спрингфилд, сразу пригрозили: если не перестану голодать— введут в нос пластмассовые трубки и. начнут кормить силком. В этом-то и причина, почему меня перевели сюда. Хотели сорвать голодовку.

— Что побудило вас начать голодную забастовку? Почему вы назвали свой протест «голодовка ради жизни»?

— В октябре в тюрьме Мэрион случилось нападение на надзирателей. То крыло называют «контрольным блоком». Мы, заключенные других блоков, не имели к этому никакого отношения. Нас даже близко туда не пускают.

Но администрация тюрьмы решила воспользоваться инцидентом, чтобы начать террор в нашей секции. Из камер вытащили буквально все — всю скудную мебель. Пошли массовые избиения. Однажды я пытался заснуть ночью и слышал, как бьют людей. Просыпаюсь в другой раз — опять избивают.

В довершение всего начали религиозные преследования. Я исповедую свою исконную религию коренных американцев, но меня здесь лишили этой возможности. После месяца таких бесчинств не осталось другого выхода, как начать голодовку. Чтобы спасти жизнь. А религия — это часть культуры моего народа, которую тоже надо спасти. Вот почему я начал голодный протест, назвав его «голодовка ради жизни».

— Расскажите, в каких условиях вас держали в тюрьме Мэрион? Я где-то читал, что там приходится пить отравленную воду.

— Да, в реку, откуда в тюрьму поступает вода, сбрасывают яд диоксин. Чрезвычайно высокая концентрация отравы. Администрация тюрьмы сообщила нашим юристам, будто она пытается подвести чистую воду. А пока нас травят. Моя камера там была примерно два метра в ширину и два с половиной в длину. Нары, умывальник, унитаз, и все. Это одиночка. Отделена от всего остального. Обособлена от помещений, где узники могут общаться.

— Верно ли, что вам угрожали там смертью?

— Было два таких случая. В тюрьме безнаказанно бесчинствуют осведомители из числа заключенных. Затевают драки, убивают людей. У меня и моих друзей здесь никакой защиты. По навету тех же осведомителей наших юристов незаконно лишили свиданий с нами. Они, юристы, возбудили судебное дело против тюрьмы и потребовали кое-какие документы. И вот в них оказались показания одного осведомителя, который слышал разговор своей же братии: «Пелтиера надо прикончить, пока он за решеткой». Так по счастливой случайности я узнал об этом, втором плане покушения.

— А первый?

— В первый раз один узник просто признался в разговоре со мной, что его наняли убить меня. Показал мне кое-какие записки, которые хранил. Документы убедили меня. Роберт Уилсон, так его звали.

— Советских людей, принимающих участие в вашей судьбе, естественно, интересуют детали вашей биографии. Какая юность была у человека, который стал одним из лидеров «Движения американских индейцев»? А тут из местной прессы не поймешь даже, сколько вам лет.

— Мне 43. Родился в 1944-м. Мама у меня из племени сиу, отец—на три четверти оджибв, на четверть — француз. Детство прошло в резервации у поселка Белкорт в Северной Дакоте. А жизнь в резервации, сами знаете, не сладкая. У нас — самая отчаянная в стране нищета. Самая высокая смертность. Рекордная безработица — от 82 до 88 процентов. Свирепствуют болезни.

Короче, не жизнь, а бедствие. Люди живут не по-людски.

Семья моя была одна из самых бедняцких. Не помню, когда уж удавалось поесть досыта. Разве что в школе перепадал казенный завтрак. Государственное бюро по делам индейцев откупалось от нас этим завтраком за все.

Жили мы в бревенчатой хибаре, разгороженной пополам. Денег в семье никогда не было, работы — тоже. В общем трудно представить более беспросветную нищету. Как раньше относились к неграм на Юге, так сегодня относятся к нам, индейцам, на Среднем Западе. Да и в других местах, где есть резервации.

Дискриминация сама собой не исчезает. Знаете, в Южной Дакоте, да и в Северной есть много районов, куда индейцам просто-напросто въезд запрещен.

Семья наша распалась, и я с двумя сестренками жил то с отцом, то с матерью. Две резервации разделены сотней миль. Но и тут, и там — одна голь. Доучиться в школе мне не пришлось. Лишний рот был обузой, и с 16 лет я сам себе голова...

Уже тогда меня интересовало: что это за политика, от которой страдают индейские племена? Как раз в те годы администрация Эйзенхауэра родила свою программу «терминации», то есть задумала покончить с самобытностью нашего народа.

Индейцев решили переселить в города. Те, кто отказывался, теряли право на подачки властей. Помню, тогда в нашей резервации умерла от недоедания индейская девочка и мы с отцом, с товарищами вышли с протестом к конторе бюро по делам индейцев.

Шел 1958 год. Год моего политического крещения...

Потом я скитался по Америке, подрабатывал то тут то там. Везде, где мой народ поднимался против властей, там был и я. С рыбаками штата Вашингтон. С борцами против дискриминации в других местах. С теми, кто горевал над трупами индейцев, растерзанных в городе Фармингтон, в штате Нью-Мексико.

Помню, преступников тогда поймали. Два парня, сынки отцов города, из богатых семей. Убили двенадцать индейцев, а получили за это шесть месяцев работ на школьной ферме. Так-то!